奥之院と御廟と「維那(ゆいな)」の“神秘”にふれる

御廟の中でお世話させていただくと、

『ああ、お大師さまがいらっしゃるし観てくださっている』と思えます。

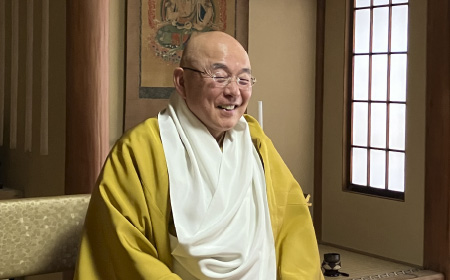

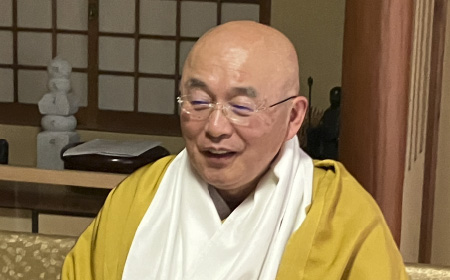

奥之院 維那 仁賀 大善

『ああ、お大師さまがいらっしゃるし観てくださっている』と思えます。

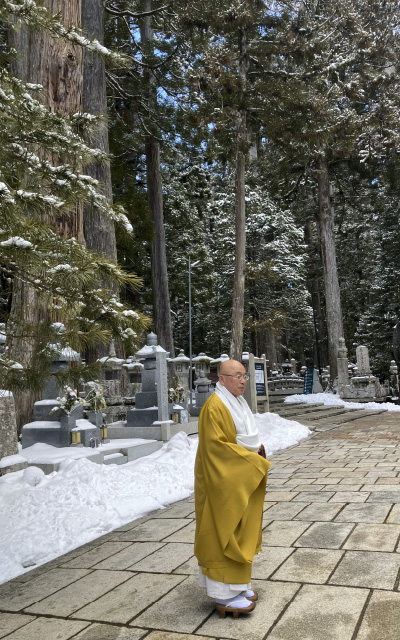

高野山でもとりわけ神秘的で、荘厳な雰囲気が漂う奥之院。鬱蒼とそびえ立つ杉木立ちの中、森閑(しんかん)とした参道を歩けば約20万基といわれる供養塔や慰霊碑が静かに佇みます。

この奥之院を特別な“聖地”にしているのは、「御廟(ごびょう)」でお大師さまが今も永遠の瞑想を続けておられるからです。そしてお大師さまの聖域を守り、お大師さまへの奉仕ならびに奉仕を行う行法師を統率するなどを行うのが、「維那(ゆいな)」と呼ばれる役職の僧侶です。

朝6時と10時半にお大師さまへお運びするお食事を燈籠堂で配膳し一座行法を行います。

1,200年以上にわたって1日も欠かすことなくおこなわれてきたお大師さまへのお食事「生身供(しょうじんく)」の儀式や奥之院で執りおこなわれる供養について、今回は奥之院を統括する仁賀維那にお話しをうかがうことができました。

重責を担われる日々にあって、そこにはどんな“思い”があるのでしょうか。

「奥之院」について

──奥之院を参拝しますと、その大きな杉木立とともに実に数多くの供養塔が並んでいるのが印象的です。そして戦国時代の武将のものが多いですね。

- 仁賀維那

- 『奥之院は信仰の源泉であり、壇上伽藍と並ぶ高野山の二大聖地のひとつです。この地にお大師さまがご入定(にゅうじょう)なされ、今もなお御廟にて永遠の瞑想に入っておられます。お大師さまがご入定なさった当時はお弟子さんが御廟のまわりを守り、そこに拝殿を建て、お大師さまのために食事をお出ししたりお世話をしておりました。それがずっと現代に至っているわけです。

また、奥之院は、お大師さまの元で永遠に眠りたい、救われたいという人がお大師さまのそばに集まっておられます。日本の総菩提所として高野山が栄えているのはそこに由縁があります。戦国時代が過ぎた頃から名だたる武将の方々のお墓、五輪塔がここには敵味方のへだてなく建てられるようになりました。それも、紀伊水道を渡って四国から石を船で運び、紀の川を通じて九度山へ、麓からは人の手によってひとつひとつ運搬してここで組み立てられたのです。それは大変な艱難辛苦を感じながら運んでこられたと思います。そして一般の方々も、小さい手で持てるような五輪塔を運んでもってこられました。

時代とともに土がかぶってその上にまた墓が建てられるという形となって、奥之院には土の中のお墓まで入れると30万基、40万基もあるといわれています。それだけの方々がお大師さまの救いを求めていらっしゃるわけです。

現在もたくさんの方々が、お大師さまがいらっしゃるこの聖地に供養を申し込みに登ってこられます。』

──奥之院での納骨は誰でも可能なのでしょうか。

- 仁賀維那

- 『可能です。宗旨や宗派は問いません。お骨は分骨(一部)ということになります。

お骨がない場合、髪の毛でも構いません。奥之院で眠っておられる武将や権力者の方々も分骨や髪の毛、その方にゆかりのあるものが納められています。

納骨に来ていただいたら、一年間、納骨堂というお堂にお納めし、後にひとつひとつ入れ物からお出ししてお骨やゆかりのものだけを浄らかな白い布の袋にお納めし、それを御廟のお大師さまの近くの土にお戻しするという形でお納めさせていただいております。』

──そうすると、納骨堂でお参りするとちょうど土に入っている土地に向かって拝むことになるんですね。

- 仁賀維那

- 『そうですね。納骨堂までは行けるんですが、実際にお骨をお納めしている場所には一般の方々は行くことができません。そのため、一年に一度、奥之院に30万基から40万基あるすべての墓地と精霊を供養する「墓所総供養奥之院大施餓鬼(だいせがき)供養」を、高野山の塔頭寺院の住職さま方が御廟の左手の納骨堂の奥で5月21日におこなっています。』

「茶処」とも呼ばれる参拝者の休憩所となっている頌徳殿(しょうとくでん)。お茶のセルフサービスもあり、亡き方とのお別れをする場所となっている。

──奥之院はいつ来ても静寂さと荘厳な雰囲気で、気持ちが落ち着く場所ですね。

- 仁賀維那

- 『はい、子供たちにも気軽に奥之院を訪れていただきたいですね。

奥之院には、何百年たった杉木立がずっと参道に並んでおります。私が5歳のとき母親に連れられて高野山にお参りした際、その木を抱えて「大きい木だな、ありがたいな」と感じながら遊んでいた思い出があります。子どもたちにも、そんな大自然の杉や、歴史的なお墓をお参りして、いろいろなことを感じていただきたいのと、一番はお大師さまとのご縁をいただいてお帰りいただきたいと思っております。

子どもたちというのは、その先祖のつながりのなかのいちばん新しい存在なわけですよね。先祖を祀るという大切な行事に対して、納骨にいっしょに連れてきたり、祈願で連れてこられたりするお子さんたちは、そういうことを見て育っていく、それはともて大切なことだと思います。いくら泣いたり騒いだりしてもかまいませんので(笑)、奥之院の大自然や歴史を、目で、耳で、体で感じていただいて、奥之院を訪れることが、子どもたちにとってそういう機会やお大師さまとのご縁になれば有難い事だと思っております。』

「生身供(しょうじんく)」について

──維那の大切なお役目のひとつ、お大師さまに毎日のお食事をお運びになる「生身供」について教えていただけますか。

- 仁賀維那

- 『お大師さまがご入定された奥之院をお守りする人々が50名近くおります。

お大師さまのお食事を作るところが「御供所(ごくしょ)」といって、その台所は、僧侶しか入れませんし、料理も僧侶しかできません。そして作るのは精進料理です。御供所をお守りしてくださっている仏様が大国様、毘沙門様、弁天様です。台所をお守りしてくださっている大国様を午前3時から拝むのが維那の一日の最初の務めです。食事を作る当番の僧侶「食当(じきとう)」が3時半頃から朝食を作り始め、6時までに仕上げます。

朝食は全部で7品目をお作りしてお出しいたします。いちばん心がけているのはお大師さまに、「温かいものは温かく、冷たいものは冷たく」お出しすることです。お出しする場所は、御廟の前の「燈籠堂(とうろうどう)」というところです。「燈籠堂」にお食事をお運びするものを「唐櫃(からびつ)」と言います。「唐櫃」の中には、お味噌汁やお料理にふたをして入れてあり、燈籠堂にあるお膳に配膳していきます。ふたを開けた時に湯気がさぁっと立ち、その湯気がたった状態で、私がお大師さまにお出ししに行きます。毎日お務めさせていただいている中で、その湯気のたったお食事に非常にありがたさを感じます。

お出しする料理の品々は、日誌がつけられていて、料理の内容が重ならないように、毎日違うものをお作りさせていただいております。』

──「燈籠堂」へはどなたがどのように「唐櫃」を運ばれるのでしょうか。

- 仁賀維那

- 『「唐櫃」にふたをして、先頭を私が歩き、その後ろを2名の僧が唐櫃を担ぎます。その日お堂に泊まる「宿直者」が前を、後ろをその日の食事を作った「食当」が担ぎます。

御供所の出口にお祀りされている「嘗試地蔵(あじみじぞう)」様が、お大師さまのお食事をすべて味見して、目に見えないところで整えてくださいますので、まず地蔵菩薩様の御真言を7回お唱えします。 -

嘗試地蔵様に供えた後に燈籠堂まで運ばれる - 「宿直」は朝食の前、朝3時から4時の間に、御廟の近くにお大師さまが掘られた井戸の水をつるべで汲み上げて、お大師さまの洗面の漆の盥(たらい)に水を入れ、タオルを添えてお出しします。4時にはお抹茶をお点(た)てして、朝のお膳の前にお出しします。また、冬場は非常に寒いので、手火鉢に熾した炭を入れてお出しします。この手火鉢の火種は、高野山奥之院の燈籠堂の「消えずの燈明」と呼ばれる、千百年以上絶えることなく燃え続けている燈明です。この燈明の油を毎日継ぎ足しています。お大師さまにお出しする手火鉢の炭はこの「消えずの燈明」を火種に使っています。』

──その「宿直」や「食当」も毎日違う方が担当されるんでしょうか。

- 仁賀維那

- 『そうです。違う僧侶が毎日違った食事をお出しします。

昼食は「御供所」を午前10時半に出発します。

食事は約9品目、お膳は「一の膳」(一つ)、内容については非公開です。食当が「お大師さまにこれを食べていただきたい」というものを丹精込めて作っております。

大きな法会等のときには「二の膳」となります。本膳、二の膳と食事の品々がまた増えるわけです。そして正月の三が日は三の膳。お膳が三つ出ます、おせち料理を作ります。ですから、それまで何も料理をしたことのない若い僧侶もいますが、1年経つとすごく料理が上手になるんですよ。』

──奥之院でお大師さまが今も瞑想されていらっしゃるので、皆さまがこうしてお世話し続けているわけですね。

- 仁賀維那

- 『ええ、お大師さまの捧げられた「消えずの燈明」があり、「生身供」もそうですね。時代とともにかたちはいろいろ変わってきてはいても、お食事をお出しすることはずっと続けてきているわけです。

お大師さまに「生身供」をお出しする心持ちについて、「蓮の花のような“清浄(しょうじょう)”な心持ちでお供えしなさい」という教えがあります。「清浄な心持ち」とは、私が受け継いで聞いてきたのが「欲ばらない心を持ちなさい」、「腹を立てない、怒らない心を養いなさい」「愚痴や文句を言わない心を持ちなさい」ということです。』

──奥之院での供養について教えていただけますか。

- 仁賀維那

- 『奥之院には「一の橋」「中の橋」「御廟橋」と三つの橋があり、かつて三番目の「御廟橋」を渡るときは、川に入って身を清めてから御廟にお参りしていました。今は水向地蔵さんという仏さまに水をたむけることによって自分が清浄になってお参りさせていただくのです。また、先祖の方々の名前を塔婆に書いてその塔婆に水をたむけることによって、先祖の方々も清浄になっていただいてお参りをする。それが「水塔婆供養」につながります。

燈籠堂では「納骨供養」「先祖供養」がおこなわれております。「納骨供養」の方は一座読経を終え、納骨堂にお納めをして、経木塔婆を持って今度は御廟にお参りし、納骨が無事に終わったことを報告、最後にまた燈籠堂をお参りした後、水向地蔵さんのところで塔婆をお納めいただきます。夏場は朝4時頃に、冬場は夕方3時頃に維那が一日の塔波供養を行っております。』

──この「維那」というお役目で、御廟に向かわれるときのお心構えやお気持ちというのをお聞かせください。

- 仁賀維那

- 『高野山全体が浄土ですが、御廟橋を渡って奥の方は「弥勒浄土」だと言われています。特に重要な御廟を、維那としてお掃除をさせていただく時、朝日や夕日がお堂の中にさぁっと射したり、自分のところに当たったりします。そういう光にお大師さまがそこにいらっしゃるという、どんなときでも観てくださっているということを感じます。それが私の喜びのひとつになっています。御廟では心が蓮の花になり、霊木が揺れる音、数多くの鳥たちの鳴き声、せせらぎの音、霞や霜、お香や花の香り、すべてが浄土そのものです。』

──1200年以上、長きにわたって守られてきた場所ですから、それを引き継ぐというのは本当に重責だと思います。

- 仁賀維那

- 『維那という職に就くときにですね、維那の役目は「とにかく拝むこと」、そして「火事をださない」ということを言われました。

その日の夜中に、夢で喪服姿の何万人、何十万人という人々がお大師さまのほうに向かって歩いていく姿を見たのです。その時、自分自身はもちろん一生懸命拝ませていただくけれども、このような大勢の方々が気持ちよくお参りできる、そして、信者の方々に寄り添うような奥之院にすることが私の役目だ─ということを感じて、ごみ拾いから始め、仏様や仏具の修復を、奥之院の信者さまの御協力や御寄付のお力で、数多く行うことができました。以来、そういう気持ちでお務めをさせていただいております。

「同行二人」というお言葉があります。お大師さまと共に日々生活をさせていただくということです。私は信者の皆さんを代表して御廟のお大師さまにお供をさせていただいています。』

※掲載内容は取材日時点のものです。

金剛峯寺の「内事」ってどんなお仕事?──非常に長い歴史をつないできた金剛峯寺を維持・管理していく大事な役割

全国で3,700余の末寺を包括する高野山真言宗の総本山である金剛峯寺。参拝者はもちろん、ユネスコの世界遺産に登録されるなど、今や世界各地からの観光客も後を絶ちません。そして当然ながらそこには、日々のお勤めや年間行事にとり組む僧侶や、運営をつかさどる職員をはじめ実にたくさんの人が関わっています。

そんな人々の衣食住から施設の保全にいたるまで、文字通り“縁の下の力持ち”的な職務を受け持つのが「内事」であり納所(なっしょ)です。その仕事を知ることは、ふだんなかなかうかがい知ることのない金剛峯寺の「内側」を知ることでもあります。

そこで今回は、総本山金剛峯寺内事長の岸本優宏さん、納所の大谷重雄さんのおふたりにご登場いただき、興味つきないお話しをたっぷりとうかがいました。

──今回は金剛峯寺の「内事」という部署についてお話しをうかがっていきたいと思います。

- 岸本内事長

- 「内事は金剛峯寺の一お寺としての業務を行う部署になりますね。食事、お寺の中・外をふくめての清掃、施設内の防災点検であるとか、そういったことが主な仕事になります。そして、もうひとつ内事の大切な仕事として、管長様の身の回りのお世話、それに加えて秘書的な役割も担っています。」

──では、常に管長様にお付きになられているのですか。

- 岸本内事長

- 「そうですね、公式的な行事には極力つかせていただいております。地方の末寺さまのところで法要の導師をつとめられたり、あるいはいろんな地域の行事にお出かけになられたりと、管長様は出かけられる機会が多いのです。先方様とのお打ち合わせは基本的には、代わってさせていただています。」

──では、2023年は弘法大師御誕生1250年という特別な年でしたので特にお忙しかったのでは。

- 岸本内事長

- 「はい、とても忙しかったですね。大法会期間中は、記念法会・行事が多く、又、管長さまは兵庫県の香住町に大乗寺という自坊がありまして、そちらのご住職でもありますので、こちらで公務がないときには戻られたりとお忙しかったと思います。」

──お寺の中のご様子というのは私たちには全然知りませんので、とても興味があるところです。

- 岸本内事長

- 「一人、管長様のお付きの秘書のような役割の者「侍者(じしゃ)」がおります。また、勤行には管長様と執行長(宗務総長)様と、通いなのですが私と、また「堂司」という高野山大学の学生ふたりが毎朝、勤めております。お寺には「持仏の間」があり、有縁の歴代の天皇・皇族方のご尊儀、歴代の住職である座主(管長猊下)のお位牌、また関係のある方々のお位牌、たくさんの仏さんがいらっしゃいますので、毎朝、勤行させて頂いております。

また、お寺の防災、維持も重要な業務です。高野山は過去にも非常に火災に見舞われ、再三再四燃えて焼失しています。お大師さまの開創から300年ほどたったときには、火事で人々が疲弊してしまい、せっかくお大師さまや甥の真然さま、そのお弟子さんたちが築いてきたソフト的なものもハード的なものも荒廃していき、そのなかで高野山を復興させていくのが、覚鑁(かくばん)上人というお方です。また、後の豊臣秀吉公の時代に、高野山の一番偉いお方であった木食応其(もくじきおうご)上人という方と秀吉公のあいだに信頼関係ができて、比叡山のような焼き討ちに遭う危険性があったのを免れています。そのご関係もあって、豊臣秀吉公のお母上の菩提を弔うためここに剃髪寺を建てられ、それが後の青巌寺となります。

それから以降、青巌寺は高野山の中心的なお寺であったわけですけども、やはり何度も火災に遭いまして。今のお寺は江戸時代の後期、200年くらい前に再建されました。

その後、明治になって廃仏毀釈でありますとか国の施策で管理体制が変わってきまして、それをきっかけに、全国の末寺を統治する機能をもたせるために青巌寺を「金剛峯寺」という呼び名になったわけですね。」

──そういった火事などの災難にたびたび見舞われながら、いろんな方が関わられてその歴史が維持されてきたわけなのですね。

- 岸本内事長

- 「そうです。この度、高野山真言宗の総本山、金剛峯寺の12の建物が、新たに国の重要文化財に指定されることになりました。この後、納所の大谷さんからお話があると思いますが、防災ということに非常に目を光らせていています。ここにある建物や文化といった「宝」を残していくというのが我々の仕事です。

ひとつの“お寺”としての金剛峯寺と、高野山真言宗の総本山であるという金剛峯寺があります。我々の部署では、お寺としての金剛峯寺において、仏さまにきちんとお供え物をお届けできているか、あるいは来られた参拝者の方がなるべく参拝しやすいようにゴミが落ちていないか気を配る、そしてお寺の防災。名前の通り「内の事」が仕事です。ですので、こういう風に取材を受けるのもどうかとは思いつつ(笑)、一生懸命に掃除をしてくれる方がいて、台所で包丁を持ってお供え物を成形する人がいて、それを運ぶ人がいる。そういう方々がいるというのもお寺のお仕事のひとつであることを、知っていただけたらと思います。」

──今の金剛峯寺があるのも、いろいろなお仕事をされている方が各部所で働かれているおかげですね。具体的に日々どういったことをやっていらっしゃるのか、納所で働かれている大谷さんからおうかがいしたいと思います。

- 大谷納所

- 「内事の所掌事項をいうと内侍寮およびその他の寺内の取り締まりというのがひとつあって、次に台所、三番目に賓客の応接というかたちであります。

建物や境内一円をきれいにしていくというのは非常に大事で、今朝も雪が降ったらこうしなければ、風が吹いたらこうしようなど日々気にしながらやっています。

蟠龍庭(ばんりゅうてい)という日本有数の石庭があるのですが、砂の上の線(筋目)を引く作業も、冬は寒いですし、夏は照り返しがあって暑いですね。次に台所ですが、管長のお食事を作ることはもちろんですが、先ほど内事長がおっしゃいましたように、仏様にお供えする生身供(しょうじんぐ)・突仏供(つきぶっく)というご飯のお供えをするというのも日々行っていて、行事ごとのあるときにはさらに多くの量をこなしていかなければいけない。そういうことを毎日続けています。また、法会に使用する道具、法衣等も管理しております。法会、行事は年間を通じて非常に多く、使用する法衣の準備・片付けは相当の労力であります。更に新別殿というところで参詣者の方々にお茶の接待をすることもしております。」

──そういった行事などで、一番多いときにご用意されるお食事の量というのはどれくらいになりますか。

- 大谷納所

- 「そうですね……、30膳から40、50膳くらいになりますかね。ときには70膳近いお食事を提供することもあります。3月に法印転衣式(ほういんてんねしき)というその1年のお大師さまのご名代される法印様のお披露目の式があるのですけども、そのときには寺内で数百名の方が招待されます。」

──それは何人の方で作業されているんですか。

- 大谷納所

- 「基本は3人です。法印転衣式は中心的なお食事は基本その法印さまのお寺で用意されるんですが、添えられる黒豆やお汁は何百と作ることはありますね。そういうときには他に法衣を管理するものや新別殿担当のものが手伝ったり、総動員で取りかかります。」

──お話をうかがっているだけでも、かなりお忙しそうですね。

- 大谷納所

- 「そうですねぇ。当日より前から黒豆を水に浸けておくとかから始まります。新年の祈祷会のときも黒豆をお出しするので、年が明けてすぐ黒豆を下ごしらえするという作業は、もう目の前に迫っていますね(取材は2023年12月20日)。夜通し法要のときには、来られる方々に暖まるように饂飩をお出しし、朝には朝食を提供するようにしています。ただ、コロナで中止になっていたのですが、今年(2023年)2月から少しずつ元に戻りつつあります。」

──行事ごとの献立などは決まっているのでしょうか。

- 大谷納所

- 「金剛峯寺だけで作る食事というのは、ある程度、こういう品を入れるというのは伝統的に決まっています。そのしきたりの中で引き継いでいかなければならない難しさはありますね。精進ですから卵や玉ねぎは使えないなどいろいろ大変なことが多いです。

そういうなかでも“おいしい”と言っていただけるよう作っています。行事の後に「今日の赤飯おいしかった」「今日の黒豆おいしかった」など言ってくれる方がいらっしゃるんですけども、そういうときは非常にありがたいというかうれしいですね。そしてそれを作ってくれている方に伝えます。見栄えや盛り付けかたも気を配りますし、南瓜でも葉っぱのように刻んだりとか普通に炊くんじゃなくてそういうことをすると時間も手間もかかるんですが、そういうことも引き継いでやってきています。」

──お出汁なんかはどうされているんですか。

- 大谷納所

- 「鰹節は使えないので、昆布とか大豆とか椎茸であったりとか、精進由来のものだけからの味ということになります。そういった伝統的な献立ばかりでなく、学生に提供する食事は、精進でありますけどもパスタだとか、ときどきは味を変えたりすることもありますね。ラーメンなども“精進”として作ったり。」

- 岸本内事長

- 「カレーもありますよ(笑)」

──内事には今、何名の方がいらっしゃるんですか。

- 大谷納所

- 「私と、納所部屋というところのもうひとりは管長の運転手も兼ねています。そしてもうふたり女性のスタッフがいまして、そのふたりは管長が着られた法衣の繕いとかアイロン掛けだとか、これも数が非常に多く大変な仕事です。今年はまた弘法大師御誕生年で、法衣を使用することも多かったですから。

あと台所で3人、新別殿で3人、清掃する用務員が6人、侍者・堂司2人を加えて現在19人です。それを内事長が統括しております。」

──コロナ規制も少しずつ緩和されて、観光客も戻ってきています。そしてインバウンドで海外からの来訪者も増えていますよね。

- 大谷納所

- 「もともと高野山はミシュランなどで取りあげられたりして、和歌山県の他の観光地に比べても欧米の方、特にフランスの方が多いというのがありました。コロナ明けの最近はラテン系の方やインドからの方もいらっしゃいますし、アジアの方もだいぶ増えてきたと思います。まさに世界の各地から来られているという感じですね。

冬というのは今まであまり外国のお客様はいらっしゃらなかったんですけど、この12月はだいぶ多いですね。比率としては海外からの方のほうが多いというときもありますから。

最近では、こんな寒いなかでも来られて歩いてらっしゃる姿をよく見かけるようになりました。だから余計に雪のケアというは気になるところで、今朝も朝に雪が降って、積もっていたら早く来なくてはと思っていたんですが、何とかなってよかったです。

そして何よりいちばん怖いのは「火」、建物が木造ですからね。火に関することは常に気になって、心が安まらないことが本当にありますね。

文化財保存会というところがあって、そこの消火栓というのは非常に水圧が高いんです。それが高野山の各所にめぐらされて、金剛峯寺のなかにも3か所設置されています。それを、「119消火訓練」といって高野山全体で消防訓練をするときがあるのですが、その際は点検をしたり水を撒いたり、あと避難誘導の訓練もしながら・・・・。“守っていく”というのはこれだけ大変だなと、実感していますね。」

──納所ではスタッフの方々を何とお呼びしているんでしょうか。あるいはどうお呼びすればよろしいですか。

- 岸本内事長

- 「うーん、やはり“職員”ですか。宗務所は事務がメインで正職員というか、20歳過ぎで入って65歳で退所するという「普通の社員」のような方です。しかし内事の部署は、いったん定年退職されたような年齢の方が多く、雇員というかたちで勤められている方が多くいます。」

- 大谷納所

- 「だから力仕事のときは、堂司が手を貸してくれたりしています。今日も敷物を敷いたりするのを手伝ってくれたり。いろんなことを堂司はしますし、これから寺内の掃除や正月の準備をするという作業が待っています。仏器も磨いてきれいにして新年を迎えるといったこととかですね。

伽藍の境内は風が吹くとそれこそ杉の葉が敷き詰められたようになりますので、それを掃き除くだけでもそれこそ何日もかかったり、そこに雪が降ってきたりすると……」 - 岸本内事長

- 「掃き清めているうちから杉の葉が落ちてきたり、永遠の繰り返しです(笑)」

- 大谷納所

- 「去年の冬は雪が多かったんです。最初に一本参拝者が通れる道を伽藍まで作っていって、その後で拡げていくというのを作業するスタッフがいるのですが、本当に大変です。」

──逆に夏も大変ですよね。

- 大谷納所

- 「夏の高野山は涼しかったんですけど、近年は30度を超えることも多くなってきましたね。昔のことを思うと随分暑いです。日陰はましなんですが、掃除するところはどうしても炎天下なので……。石庭の筋目の線引きも、白い砂なんで夏の照り返しがあってなかなか大変な作業になってきています。」

- 岸本内事長

- 「私も線引きをやったことがありますよ。いつ頃だったか……学生のときかなぁ。」

- 大谷納所

- 「じゃあ、今度お願いするかもしれません(笑)」

お寺の「内事」は、聞けば聞くほど際限なくあり、軒や障子はあるものの、半外のような金剛峯寺の廊下には雨や雪、落ち葉が降り込んでくることもしばしば。「金剛峯寺を守る」「来訪者に気持ちよく参拝いただく」そのようなシンプルながら熱く深い思いで毎日の業務を行っていらっしゃるとわかりました。

※掲載内容は取材日時点のものです。

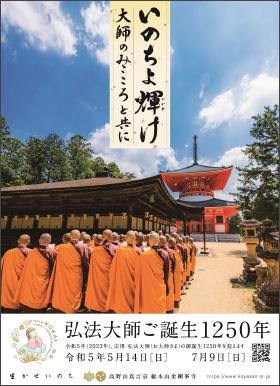

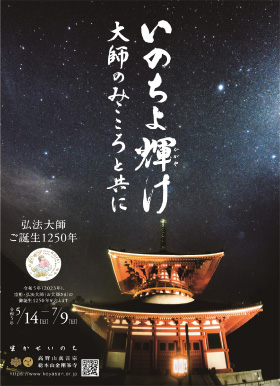

今だからこそお大師さまの教えを後世にしっかり伝えていかなければならない──

令和5年(2023年)は、弘法大師 空海(お大師さま)がご誕生されて1250年という記念の年です。高野山では、ご生誕の日である6月15日を中心とした5月14日から7月9日までの期間中、「いのちよ輝け~大師の みこころと共に~」というスローガンのもとに記念大法会が行なわれました。

法会期間中、普段は非公開の金剛峯寺持仏間(じぶつのま)に安置される本尊御開帳・特別公開(※9月1日まで延長して公開)のほか、様々な慶讃事業や、各種イベントなども開催され、法会終了後も御誕生特別御朱印や霊宝館の特別展など、引き続きこの節目の年には見どころがたくさんあります。緑が輝く季節のなか、この機会にぜひ高野山でお大師さまに思いを馳せられてはいかがでしょうか。

今も私たち日本人の中に生き続けるお大師さまのみ教えやみこころについて、宗祖弘法大師御誕生法会事務局長を兼任する高野山執務公室の藪邦彦室長にお話しをうかがいました。

──お大師さまがお生まれになられたのは西暦774年にあたりますが、日本に渡ってこられた鑑真和上が亡くなられた763年から約10年後ということになりますね。

- 藪室長

- 「日本の中で仏教というものが広がっていく最中(さなか)ですね。ただ、仏教には「教え」という部分と「修行」という部分があるのですが、その時代は都を中心に「教え」のほう、つまり「学問」としての仏教に移りだしていた時であり、特別な階級の方々のものになりつつありました。けれどもお大師さまは、若い頃から山野の中に身を置き、自分自身の身体をつかって厳しい修行することの大切さに気づかれた。仏教の流れの時代変遷のなかでこそ、もう一度身心を使った「修行」という元の姿に戻ろうとされました。」

──お大師さまがご生誕されたタイミングというのは、まさに“お生まれになっていただくべきときにお生まれになった”ということですね。

お大師さまご自身、若い頃から厳しい修行をなされたわけですけど、なぜそこまでされたのでしょうか。

- 藪室長

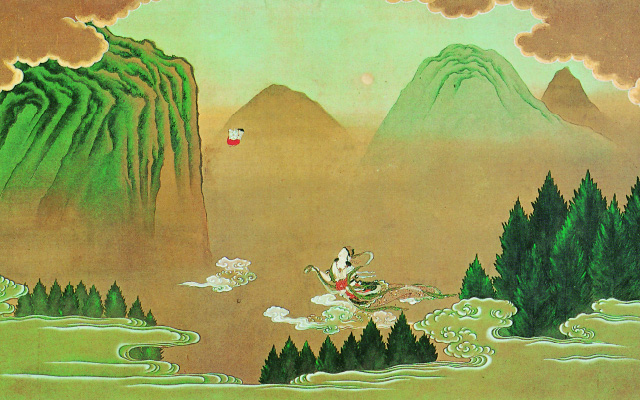

- 「そうですね……。お生まれになった四国の讃岐国(香川県)に「捨身ガ嶽(しゃしんがだけ)」という場所があります。まだ幼いお大師さまは、自分がこのまま大人になって、はたして自分は人々の役に立てる大人になれるであろうか。人々を救える人物として、自分はその行いに耐えうる者になれるだろうか。そういう者ならば、この身を救っていただけるであろうと、山の上から谷底へと身を投じられるわけです。決してマネはしないでくださいね(笑)、そこに天女が現れて、お大師さまをしっかり抱きとめられ、命を救われたという伝承が残されております。

それだけ自分自身を律して、そして自分自身の生きる目的、理由というものを幼少の頃からしっかりと見つめていらっしゃった、というエピソードだと思います。」

──今のお話のように、お大師さまは小さい頃からとてもご聡明で、仏教にも深く帰依されていた。そしてお名前を「空海」とあらためられたのも、若き日の修行時代です。その修行時代ゆかりの場所にあるのが、四国八十八ヶ所霊場ということですね。

- 藪室長

- 「お大師さまがお生まれになった四国の地に、それぞれ霊場・仏跡がございます。そのなかで広く知られておりますのが、四国八十八ヶ所霊場です。お大師さまが42歳の頃、遍歴されたと言われておりますが、そのゆかりの地を八十八ヶ所選びまして、そして現在にいたっております。この八十八ヶ所霊場の巡礼というものが一般の方々にも広く知れわたり、お遍路の行を一般の方々がなさるようになったのは、江戸時代からだと言われております。

この巡礼という修行は、四国八十八ヶ所だけではなくたとえば熊野詣でや善光寺さんのご参拝などありますが、いずれもそういった巡礼の道の“道すがら”というものが非常に大切です。一ヶ所一ヶ所を順番に巡っていく達成感もあるのですが、巡礼をしていくなかで様々な気づきがあったり、またある時には苦しくてしようがない、そういった経験をしながら巡拝をしていく。

お遍路さんは白い装束というものを着ていらっしゃって、金剛杖というお杖をもって参拝をされていますね。白装束というのはそのまま『死に装束』で、そしてお杖には、自分自身のお名前を刻んでおられます。それは、いつ行き倒れになってもその杖を墓標としてつかっていただきたい、そういった覚悟をもって参拝をされていた修行の場でもあったわけです。現在ではバスや車で行かれることもありますが、お遍路のもともとの意味を知っていただくと、より“思い”というものが強くなるのではと思います。」

──江戸時代から巡礼が活発になったという、その背景はなんでしょうか。

- 藪室長

- 「江戸時代は非常に長いあいだ安定政権であったので、一般の方々も生きるのに必死だった時代より、ある種の余裕といいますか、心の余裕というものができ、そういう中でふと自分自身を振り返ってみる、そういった機会が増えていったからではないでしょうか。」

──さて、若き日のお大師さまは遣唐使として当時の中国に渡られるわけですが、そこで真言密教第七祖・恵果和尚と出会われて密教の教えを授かり、「真言密教」を日本にもたらされました。

私たち多くの者にとって「密教」というその言葉自体がもう厳めしいというか難しい響きがあるのですが(笑)、わかりやすく教えていただけますか?

- 藪室長

- 密教には「秘密」の“密”という言葉が使われていますけれども、私たちの教えを秘密にしていく、そういった閉ざされた教えでは決してないということを、まず大前提としてご認識いただきたいです。

たとえばトップアスリートの方々、たとえばこの前のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)大会で、ダルビッシュさんがチームメイトである他の一流のアスリートの方々にアドバイスしているところを、報道でご覧になった方も多いと思います。そしてそれが即座に結果につながった。それは相手もトップアスリートだからこそ、さらに高度な技術を説明してもそれが通じてすぐに実行に移すことができたわけです。しかし、同じことを小学校のリトルリーグの子供たちに説明をしたとしても、身体もできていなければ精神的な部分も追いついていない子供たちには、それなりの効果がなかなか得られるものではない。

そういう、時と場合を選んで、自分自身のそのときの成長度にあわせて、技術や思想を学び、かつ説いていくというのが密教の本質だと思います。」

──密教といえば何か特別な教えを説いていると思っている人間が多いと思いますが、決してそうじゃないと。

- 藪室長

- 「そうですね、「即身成仏」という言葉もそうです。曼荼羅(まんだら)という、仏さまの世界を描いた絵画がありますね。その曼荼羅という仏さまの世界を描いた絵の中には、たとえばお香を供える、灯明をお供えする、笑う、怒る、そういったいろんな菩薩さまがいらっしゃるわけなんですね。

で、怒りならば不動明王という恐い顔をした仏さまがいらっしゃいます。なんでそんな恐い顔をされているかというと、たとえば私たちが子供と遊んでいるときに、なにかその子供に危険が迫ってきたとしたら、自分自身が親であるとするならば身をていしてその子供を守ろうとする。文字通り必死の形相で。その姿そのものが不動明王なんです。

また一方で、観音さまというのは非常に優しいお顔をされていらっしゃいます。それは、母親がわが子を無償の愛で育てていく、何の見返りも求めず、その笑顔を見ることを最大の歓びとしてお育てになられる、それも万の手をさしのべながら、それを歓びとしてとらえることができる、まさにお母さまのようなお姿、それが観音さまのあの柔らかいお姿そのものなんですね。

もっと深く考えていきますと、その観音さまのみこころや、お不動さまのような厳しいみこころは、そもそも私たちが持ち合わせている行動であり“こころ”なんですね。その“こころ”というものをすでに持ち合わせている私たちの中にも仏の働きがあるんですよ。それが「即身成仏」、“この身、このままでそもそも私たちは仏の働きをもっている”というところに気づいてくださいという、そういった教えなんです。」

──私たち自身もまたそういう“こころ”を持っていると。

- 藪室長

- 「そう、仏さまの世界を〈外〉に求めるのではなく、自分自身の中にすでにあることに気づいて、さらにはそれを生かしていく、行動に移していく、実践に移していくことが大切だということをお大師さまは特に申されておられます。」

──そう聞くと非常に分かりやすい、どなたにでもわかる教えだとわかります。 今度きちんと曼荼羅も見ます(笑)

- 藪室長

- 「曼荼羅の中には邪鬼の存在も“仏”として描かれているんです。私たちの心の中にも邪鬼の存在はありますよね、怠け心であったり不安であったり悲しみであったり、欲であったり、それ自体をなくそうと努力することはもちろん大切なことなんですが、なかなかなくならない。では「なくならない」ということを認めてしまおうという逆説的な考えが、密教のなかにはあります。邪気は誰もがもっているということにまず自分自身が気づくこと。そして気づいた先にはそれを、最大限の欲に拡げてしまいなさい、大欲を持ちなさいという風に教えています。

たとえば自分の喉が乾けば、それは「飲みたい」という欲求で、ペットボトルのお茶を取り出し飲めば自分は満たされます。そのときまわりに喉が渇いた方がいらっしゃれば、そのペットボトルのお茶を差し出せば非常に喜んでくださる。それは私に「飲みたい」という欲求がなかったらその行動、まわりの方が救われるところにたどり着くことができなかった。……だいぶ難しいことを言っていますが(笑)。でも、自分が飲みたいという欲求がなかったら、みんなにも一緒に分かち合いたいという心でふるまうこともないわけです。」

──それは自分の欲に気づいたからこそなんですね。

- 藪室長

- 「欲という感情を完全否定するのではなく、「在る」ということに気づくことがまず大切である。そうすることによって、独りよがりの悟りではなく実践に移すことができる。多くの人々に幸せを分かち合いたいという、そういったお気持ちを心の中にしっかりとお持ちいただくということが大切だろうなと思います。」

──そういう気づきというか「心」があれば、人間同士のいさかいも起こることもないのではないでしょうか。しかし今も海外では戦争が起こり、コロナ禍や様々な不安な世の中が続いています。そういった時代に、今の私たちがお大師さまとそのみ教えに学ぶべきこととは何でしょうか。

- 藪室長

- 「そうですね、私たちは今だからこそこの教えを後世にしっかり伝えていかなければならない使命を担っている世代ではないかとは思っております。今の方々にとって、宗教というものはどうしても“自分とは無縁のもの”というように捉えてらっしゃる方も多いでしょう。それは、特に戦後教育のなかで宗教が排他されてきたという風潮があったためだと思います。しかし今こそ、情操教育であるとか、“祈り”という心の動きというものがやはり非常に大切であることに、今あらためて気づきだしている時代であろうと思います。私たちには、次世代にお大師さまのその思い、またその行動というものを受け継いでいく使命があると思っております。」

──今年はお大師さま御誕生1250年という大きな節目の年です。

- 藪室長

- 「やはり経験に勝る教えというのはないので、できれば多くの方々に高野山を訪れて、経験して、接していただきたい。その経験をすることによって、今でなくても、10年後、20年後、あるいは50年後に、その方にとっての“気づき”につながっていただければ、何よりうれしいことです。」

──“まず経験していただく”ということの取り組みとして、今、金剛峯寺御本尊の御開帳(9月1日まで延長)を特別に見ていただけるのもそのひとつですね。

- 藪室長

- 「はい。また、高野山にはたくさんお堂がありますが、いつもよりも堂内の御本尊さまをお参りしやすくしつらえをしておりますので、ぜひこの機会にお参りいただければうれしいなと思います。」

※掲載内容は取材日時点のものです。

「高野山の歴史は、ある意味でSDGsそのものです。」

高野山には、「一山境内地」という言葉があります。これは「山のいたることろが境内である」という意味で、つまり高野山全体が総本山金剛峯寺というお寺なのです。

はるか平安時代のはじめ、弘法大師によって開かれたときから、高野山はその深い森林とともにありました。ときには寺院の修理や復旧のための建築用材として、あるいは山に生きる生命(いのち)たちの環境保全のために、森の木々を護りはぐくむことは高野山の歴史とともに連綿と受け継がれてきたのです。

21世紀にはいって、気候変動や紛争、貧困、パンデミック(感染症の拡大)など、私たち人間とこの地球は様々な危機に直面しています。その課題に向きあい、解決にむけて2030年までに達成すべき「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」を国連総会が立てたことは、「SDGs」という言葉とともにわれわれもよく知るところではないでしょうか。

そして高野山が、開創以来1200年以上にわたってとり組んできた「森との共生」とは、そんなSDGsの考えと深く響きあうものではないか。そんな思いのなか、今回は、あらためて現在の高野山がどう森や木々と向きあい、どんな活動をおこなってきたか、さらに、どのようにこの豊かな森を未来へと継承すべきなのかあらためてみつめ直したいと思います。

そこで今回は、金剛峯寺山林部の津田執行・山林部長と中尾山林課長に登場願い、「高野山とSDGs」をめぐって語っていただくことにしました。津田執行・山林部長は、金剛峯寺のSDGs推進本部長も兼ねておられます。

金剛峯寺の「山林部」とは

──ところで、金剛峯寺に「山林部」という部署があることを、そもそもあまり知られていないのではないでしょうか。

- 津田執行・山林部長

- 「私が就任しまして各所に挨拶まわりをさせていただいた際、まず「山林部長です」とご挨拶させていただくと、皆さん“?”マークが頭の上に並ぶんですね(笑い)。それであらためてご説明させていただくとご理解いただけるんですが、担当が代わられるとまた「何ですか、それは?」となる。

それで中尾課長とも相談して、これは山林部の活動をホームページに掲載したほうが分かりやすいんじゃないかということで、進めているといったところですね。」 - 中尾山林課長

- 「明治初期に政府から上地令が出て、高野山が所有していた森林の大部分が国有林化されたんです。その後、先徳たちの尽力もあって保管林(国の許可を受けて山林を保護育成・造林し、伐採の利益の一部を国庫に支払う制度)として金剛峯寺の管理下にもどったんですが、そのときには国によってほぼ伐採されていました。その保管林の植林や育成にとり組んだのが、山林部の前身となる「山林課」です。

そうして戦後、国があらためて木を育てませんかという分収林制度によって、500ヘクタールほど返還されました。でも、現在でも山に入ると大木の切り株があって、当時の様子を感じ取ることができますね。それで初代の方が「山林部」を創設して、植林など“山をつくっていく”という活動をずっと続けてきたというわけです。」

高野山の2つの森林組合

──そんな山林部には、現在何名が在職しているんでしょうか。

- 津田執行・山林部長

- 「今は私たちを含めて4名です。以前は10名ほどいたんですが……。もっとも、高野山には寺領森林組合という別組織がありまして、職人さんたちが現場に出ておられます。金剛峯寺山林部は昭和26年の創設なんですが、寺領森林組合は昭和17年にできました。

高野山では「森林セラピー」や「林業の学校」という取り組みがあって、とても人気があるんです。そちらも寺領森林組合がやっていることですね。」

- 中尾山林課長

- 「ちなみに、そちらの組合の理事も津田部長がされています。どこのことを聞いても全部わかってる(笑い)。」

- 津田執行・山林部長

- 「さらに高野山には、別の森林組合もあります。山上のこんな場所ですので、昔からたびたび落雷による寺院の火災がありました。その修繕や補修のためにも森の木々が大事になっています。

だから現在も、森林組合とともに高野山の森林はある、というところですね。」

「共利群生」という考え

──そうして長い歳月をかけて、皆さん懸命に山や木々を護られてきたということですね。

- 中尾山林課長

- 「それがまさにSDGsで、山の森や緑を豊かにすることが豊かな水につながり、川となって海へとつながっていく。水源の涵養や温暖化対策への貢献になるということを、私たちも話しあったりしました。」

- 津田執行・山林部長

- 「僧正から金剛峯寺のSDGs担当をしてくれないかということでまず思ったのは、高野山はこれまでもSDGsをおこなってきたじゃないかということです。

最近、「共生」という言葉がよく使われますね。お大師さまのお言葉では、それを「共利群生(生きとし生けるものは、共に学び、助けあうことで豊かな生を得る)」と言います。

ある本で知ったんですが、東北大学大学院の教授と学生さんたちがスギと広葉樹の「針広混交林」の研究と活動をされているそうです。日本の山というのは、自然豊かに見えても多くが人の手がはいった人工林なんですね。戦後に自然の広葉樹を伐採して、建築用材となるスギやヒノキが大量に植えられました。それこそ“宝の山”になると思われた時代です。

しかし、それがすっかり衰退して山は放置されてしまった。人工林ですから、人間が手を入れないと山は荒れてしまいます。土壌も硬くてミミズも棲めない。

一方で自然林は、山自体が生きています。鳥や動物たちの生態系を育み、水も循環して土壌も豊かになる。

そこで「針広混交林」の取り組みが注目されているわけなんですね。先ほど課長から話があったような、水源の涵養や温暖化対策にもつながっていくのではないかと。結果がでるのは100年後とかでしょうけど、そういった人工林と自然林が「共生」する山林をつくりたいなという思いがあるんですよ。そこにおいて高野山におけるSDGsがあると、個人的に考えています。」

※下刈り:樹種の成長を促すために、周囲の雑草、雑木を物理的に除去する作業)

祖山荘厳の護持

──最後になりますが、おふたりにとって高野山の森林とはどういう存在ですか。

- 津田執行・山林部長

- 「もちろん山林の保全や育成にかかわっている立場ですから、先徳から受け継いできたものを継承することが第一ですね。一本の木を育てるのにも途方もない時間がかかりますし、それはもう将来の(寺院などの)営繕のためにも守り抜こうと思っています。

それとともに、真言宗総本山高野山にお参りに来られる方々のためにも、「祖山荘厳」を護持する。そのために、高野山の豊かな森を後世に残していきたい。そのふたつを、最も重要なことと意識しております。」 - 中尾山林課長

- 「そうですね、やはり次世代につないでいくということですね。山林部も伐採によって収益を求めていくことから、山全体の環境のことを考えながら金剛峯寺の維持管理ということへシフトされてきましたから。

この先どういうふうに進むのかはわかりませんが、高野山の森や自然に今できることを精いっぱいとり組んでいきたいと思います。」

──どうもありがとうございました。

高野山の信仰環境維持管理のため、支援いただく事業です

毎年約10,000名の方が参加 献木いただいた方には高野杉でできた五色腕念珠や会報誌(年2回)をお送りしています

※掲載内容は取材日時点のものです。